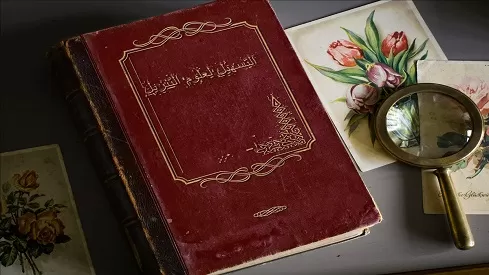

مدار الساعة - يظهر كتاب: "التسهيل لعلوم التنزيل" لابن جزي الغرناطي المتوفى (741 هـ) العقل المنهجي لصاحبه بجلاء، فقد سلك فيه طريقا متفردا جعله من أهم كتب التفسير بالمأثور رغم تأخر زمان صاحبه، وهو تفسير -حسب رأيي- لا يستغني عنه العالم المتبحر في الدراسات القرآنية ولا الشادي في هذا العلم، وذلك لأنه جمع ثلاث صفات هامة، هي: الاكتناز والاختصار والتبسيط.

وابن جزي عالم مجاهد توفي شهيدا في إحدى معارك الاسترداد الأندلسية وهي معركة طريف، حيث كان هناك يحرض الجيش على القتال، ولعل هذه الروح الجهادية العملية هي التي دفعته إلى تأليف كتابه بهذه الطريقة المختصرة حجما الزاخرة علما، فلعله كان يريد له أن يكون دفاتر خفيفة المحمل في أيدي المجاهدين فلا يفوتهم فضل تدبر القرآن ولا تشغلهم التفريعات والتطويلات عن واجب الذود عن الحمى.

أوضح المؤلف أنه بصدد تخليص تفسيره، من المباحث التي أتخم بها المفسرون كتبهم، وهي مباحث -في نظره- ليست لها علاقة مباشرة بالمعنى القرآني، وإنما تتعلق بعلوم أخرى لها مصنفاتها الخاصة مثل الحديث والفقه والأصول والنحو والبلاغة وغير ذلك، فاكتفى من كل ذلك بما يسهم في إيضاح المعنى الصلب للآية المفسَّرة، فجاء كتابه إلماعات دقيقة من استنباطاته، ونُخالةً ناضجة من كتب المفسرين، "بعد تلخيصها وتمحيصها وتنقيح فصولها، وحذف حشوها وفضولها"، وهي كتب كانت حسب وصفه" مختلفة الأوصاف متباينة الأصناف".

وقد بنى منهجه هذا على ملاحظتين اثنتين استقاهما من اطلاعه على كتب المفسرين الذين سبقوه، أول تلك الملاحظات هي ضعف السند أو انعدامه فيما يروى من أقوال تفسيرية، وبناء على هذه الملاحظة أعرض عن نسبة الأقوال لأصحابها، قال: "لست أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلا، وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم، أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم"، أما الملاحظة الثانية التي نرى أنه بنى منهجه عليها فهي: أن أقوال المفسرين في غالبها متفقة في المعنى مختلفة في العبارة، وقد أسس على ذلك اختصار أقوالهم بانتقاء أجمعها معنى وأحسنها لفظا.

تميز كتاب التسهيل لعلوم التنزيل بتلك المقدمة الرائعة التي وضعها له مصنفه، وهي مقدمة منهجية تطرق فيها لـ"أبواب نافعة وقواعد كلية جامعة"، فقد عرض فيها لأسباب النزول والمكي والمدني، وأسباب اختلاف المفسرين والمعاني التي تضمنها القرآن والفنون المتعلقة به إلخ، ثم قدم في آخرها ردا أبجديا لما سماه "لغات القرآن"، وتعني عنده الكلمات التي يكثر دورها في القرآن، أو تقع في موضعين فأكثر من الأسماء والأفعال والحروف، وقد فسر هذه الكلمات وبين سبب جمعها في المقدمة معللا ذلك بثلاث علل؛ أولها: "تفسيرها للحفظ، فإنها وقعت في القرآن متفرقة فجمعها أسهل لحفظها"، وثانيها "ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير؛ لما أن تآليف القرآن جمعت فيها الأصول المطردة والكثيرة الدور"، وأما العلة الثالثة فهي: "الاقتصار فسنستغني بذكرها هنا عن ذكرها في مواضعها من القرآن خوف التطويل بتكرارها".

والناظر في مقدمة الكتاب وفي الكتاب نفسه يلاحظ أهمية المتلقي لدى ابن جزي، فهو دائما نصب عينيه وفي فكره حاضر لا يغيب، بل حاضر لديه حضورا مؤثرا في المنهج واللغة والأسلوب، وهذا ما يميز كتابه، حيث يمكن أن يفيد منه كل قارئ للعربية، ولو لم يكن ذا تبحر في علومها وفي علوم الشريعة، كما أنه لاختصاره يجعل غير الدارس للتفسير يرتبط به ويرجع إليه فيجد الزبدة والخلاصة.

وقد كان ابن جزي مدركا لقيمة كتابه فمدحه في المقدمة بقوله: "ضمنته من كل علم من علوم القرآن اللباب المرغوب فبه، دون القشر المرغوب عنه، من غير إفراط ولا تفريط"، وقد توخى من عمله هذا -حسب ما صرح به- أربع فوائد:

1-جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم تسهيلا على الطالبين وتقريبا على الراغبين، وهي فائدة عظيمة جدا، فتسهيل فهم كتاب الله على الطالبين من أعظم القربات، ومن أهم وسائل نشر الدعوة والمحافظة على الهوية بتحبيب القرآن إلى الناس، فلذلك جاء الكتاب كله في مجلدين متوسطي الحجم.

2-إيجاز العبارة وإفراط الاختصار وترك التطويل والتكرار، وقد قيل إن البلاغة الإيجاز، خاصة أن الإيجاز الذي قام به ابن جزي في كتابه هذا إيجاز غير مخل ولا ناقص، بل هو غاية في الكمال والدقة، وإيجاز العبارة أدعى لحفظها وبقائها في الذهن، وقد يصد الكلام الكثير عن قراءته، ويدعو الكلام المختصر لمطالعته.

3-نكت قلما توجد في كتاب غيره: وهذه هي الإضافات التي إذا خلا منها مصنف أصبح بلا فائدة، ولذلك حرص ابن جزي على أن يضمن كتابه ما يُشكِّل إضافة لعلم التفسير والتأويل، وقد صرح بأن تلك النكت من عنده استنباطا أو من روايته عن شيوخه الذين لم ينقلها عنهم سواه، أو من مطالعاته الخاصة مما لم ينتبه إليه سابقوه أو معاصروه، قال: "لأنها من نبات صدري وينابيع ذكري، ومما أخذته من شيوخي رضي الله عنهم، أو مما التقطته من مستطرفات النوادر، الواقعة في غرائب الدفاتر".

4-إيضاح المشكلات إما بحل العقد المقفلات وإما بحسن العبارة ورفع الاحتمالات وبيان المجملات، وبهذه الفائدة الرابعة اكتمل نضج الكتاب، فهو لا يستطيل الكلام إلا لغاية منهجية لا يستغني عنها المتلقي، من إيضاح ما أشكل من معان أو ألفاظ، أو حل ما به تعقيد، أو بيان مجمل لا يتضح دون ذلك البيان، وقد يتدخل لغاية ذوقية مثل تحسين العبارة موظفا في ذلك ملكته الأدبية حيث كان شاعرا أديبا.

وقد أبان عن دقته المنهجية بوضع خارطة مصطلحية للقارئ تمكنه من معرفة مستوى احتفائه أو إلغائه لأقوال المفسرين التي يوردها في كتابه، وتمثل تلك الخارطة المصطلحية معينا منهجيا للقارئ تمكنه من فهم عبارات وإشارات المصنف، ومن تلك المصطلحات مثلا لا حصرا: "ما أصرح أنه خطأ أو باطل"، "ما أقوله فيه إنه ضعيف أو بعيد"، "ما أقول إن غيره أرجح أو أقوى أو أظهر أو أشهر".

كما عرض فيها لمنهجه في ذكر الأسماء وترك ذكرها، ودلالة كل ذلك عنده، قال: "إذا صرحت باسم قائل القول فإني أفعل ذلك لأحد أمرين: إما للخروج من عهدته، وإما لنصرته إذا كان قائله ممن يقتدى به"، ومنهجه في ذكر الأقوال، قال: "إذا ذكرت شيئا دون حكاية قوله عن أحد، فذلك إشارة إلى أني أتقلده وأرتضيه سواء كان من تلقاء نفسي، أو مما أختاره من كلام غيري".

الخلاصة أن كتاب التسهيل لعلوم التنزيل من أحسن ما صنف في تفسير كتاب الله وأوجزه وأحسنه عبارة وأشمله مادة، وهو كتاب لا يستغني عنه العالم المتبحر، وهو مع ذلك ضروري ومناسب للقارئ العادي، الذي يمكنه أن يمر على تفسير كامل في وقت وجيز، إذ لا يتجاوز الكتاب مجلدين تمكن قراءتهما في شهرين للقارئ المتمهل، أما القارئ المُغِذُّ فيمكن أن يقرأهما في أسبوعين، وبين هذين القارئ المتوسط يقرؤهما في شهر أو في شهر ونصف.